教育の特色

- 北陸学院中学校・高等学校トップ

- 高等学校トップ

- 教育の特色

- ICT教育

ICT教育

従来の一方的な授業ではなく、生徒と教員の双方のコミュニケーションが活発化する「主体的な深い学び」を実現するため、本校ではICTを活用した教育方法を導入しています。

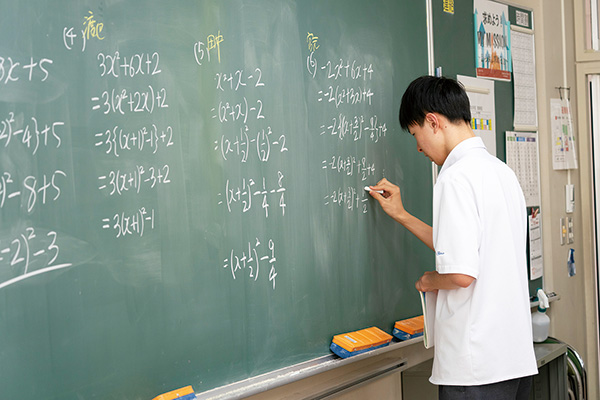

電子黒板

すべての教室に設置され、多くの授業に活用されている電子黒板。動画や音声、画像を使って授業ができるため、生徒が内容に興味・関心を持って、より分かりやすく学べます。授業で使用したデータは動画化し、ネットを経由して生徒と共有するなど、家庭学習での活用も実践しています。

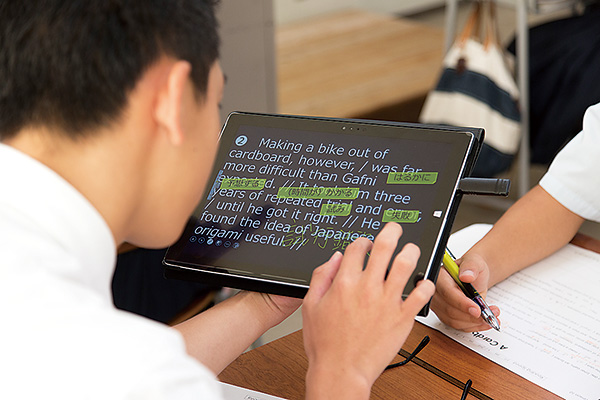

タブレット

中学・高校ともに、全教科の教員がタブレットかノートパソコンを利用できる環境が整っており、指導者用デジタル教科書だけでなく、自主教材も作成しています。電子黒板に映したスライドは手元のタブレットにも映すことができ、生徒一人ひとりの理解度に合わせた授業を進行することができます。

ICT教育までのあゆみ

教育のICT機器利用には、設備投資だけでなく、教員自身のリテラシーを高めるために、多くの時間を必要とします。2020年に生徒一人一台が文科省から発表されていますが、その前段階で、教員一人ひとりが、ICT機器を利用し、校務のデジタル化に取り組み、データ処理への対応力、活用能力を着実に高めていく必要があります。そのため、本校では以下のような20年にわたる長期計画を立て、目まぐるしく変化するICT環境に対応しながら、問題を解決し、あゆみを進めています。

| 1996年度 | NTT「こねっと・プラン」に参加 海外留学提携校とインターネット回線によるテレビ会議 |

|---|---|

| 1999年度 | 校内業務のコンピュータ化、利用開始 |

| 2000年度 | 教科「情報」用コンピュータルーム設置 |

| 2003年度 | 校内業務全面コンピュータ化 |

| 2004年度 | 北陸学院IT教育初期ロードマップ作成(以後継続修正) |

| 2005年度 | SELHi事業でICT化の推進 |

| 2007年度 | PCLL(CALLシステム)準備・導入 ※CALLシステムとは 有線LANで生徒の端末に音声、映像、テキストなどの教材を配布したり、インターネットを利用して英語の運用能力を向上させる。ヘッドフォンとマイクを通して、先生機から一斉授業だけでなく、お互いに会話の練習をしたり、ペアワークなどの活動や協働学習を行うことができる。 |

| 2010年度 | 新学習指導要綱に向けて校務支援システムとしてWeb型「メソフィア」を選定 |

| 2012年度 | タブレットPCを活用した教育環境整備と教育内容の検討開始 「iPad」を5教科で試用 |

| 2013年度 | EPSON電子黒板キャスター付を3台導入 電子黒板・指導者用デジタル教科書を利用した教育研究活動開始 |

| 2014年度 | 特別教室用 電子黒板(サカワ)キャスター付3台を導入 特別教室(被服室、視聴覚室)プロジェクター導入 5教科にSurface Pro3配布 全普通教室に電子黒板の導入を完了 電子黒板講習会 各教室一台、導入前の研究・準備、全般的な使い方・操作方法の確認 各教科内で授業参観に向けて研究 教育の日に保護者、理事会を対象とした授業参観を実施 PCLL教室(CALLシステム)廃止 全教室ICT化と機器老朽化による廃止 |

| 2015年度 | 全専任教師にSurface Pro3配布完了 5教科講師用ノートPC配布 講師・専任ほぼ全員が利用できる環境が整う 体験入学 英語・理科・数学ICTを利用した公開授業 「電子黒板設置一周年記念事業」電子黒板をワイヤレス化 立教女学院中学・高等学校より3名がICT教育(電子黒板による授業)を視察 授業参観 ICTを利用した授業実践 |

| 2016年度 | 校舎増築にともない、新特別教室に電子黒板設置 |

| 2017年度 | 特別教室3教室に生徒用無線LAN設置 生徒用Windowsタブレット24台、充電・収納ボックスを導入 グループ学習、一人一台での学習実験開始 |

| 2018年度 | 一人一台への移行期として、BYODで対応 ※1 普通教室に指導者用無線LAN設置 |

「一斉授業」から「主体的・対話的な深い学び」へ

| 2014年度 | 校内無線LANなし 電子黒板と端末を有線接続 = 黒板に縛られる環境 |

|---|---|

| 2015年度 | 校内無線LANなし 電子黒板と端末を無線接続 = 黒板に縛られない環境 |

| 2016年度 | 校内無線LANなし 1クラス「生徒個別かグループに一台」計画・準備 |

| 2017年度 | 校内無線LAN特別教室あり

1クラス「生徒二人に一台タブレット」 ICT活用グループ学習実験開始 |

| 2018-2019年度 | 校内無線LANあり 生徒一人一台への移行期、BYODで対応 ※1 |

| 2020年度 | 高校生のための学びの基礎診断 ※2 大学入学共通テスト ※3 |

※1 BYODは「Bring Your Own Device」(自分のデバイスを持ち込む)の略。

生徒が私物の情報端末を校内に持ち込んで使用することを意味する。

※2、3は「主体的・対話的な深い学び」を反映したもの

※計画の進行は状況によって変わる場合があります。