Point01

自分で本を選ぶ

理科の本に限らず、さまざまなジャンルの本が指定されている「科学道100冊」の中から、自分が興味の湧く本を選びます。

とじる

MENU OPEN

※1 STEAM教育

科学・技術・工学・芸術・数学の5つの英単語の頭文字を組み合わせた造語。

科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)。芸術・リベラルアーツ(Arts)、数学(Mathematics)の5つの領域を対象とした理数教育に創造性教育を加えた教育理念。

探究学習とは、自ら課題を発見し、その課題を解決するためのプロセスを体験しながら、スキルを習得していくことです。グローバル化、AI(人工知能)化していく社会の中で、高校生のうちから授業などを通して、そのスキルを身につけていくことが求められています。

探究するためには、まず自分自身のことや、自分の興味関心に向き合うことが大切です。そこで本校では、高校1年生の段階で自分自身をメタ認知(※2)し、興味関心を確認する取り組みとして、「科学道100冊」を設けています。

※2 メタ認知

自分の認知活動を客観的に捉える、つまり、自らの認知(考える・感じる・記憶する・判断するなど)を認知すること。

「科学道100冊」は、科学者のものの見方や考え方を知り、身のまわりのものに疑問・興味をもてるような本を届ける理化学研究所の事業です。

本校ではそれらを課題図書にして、考えたことをまとめ、発表する授業を行っています。自然科学のほか、哲学や歴史、地理など、さまざまなジャンルの本を読み、考え、アウトプットすることにより、文理融合、分野横断的な学びの中で「探究力」「創造力」を養います。

Point01

自分で本を選ぶ

理科の本に限らず、さまざまなジャンルの本が指定されている「科学道100冊」の中から、自分が興味の湧く本を選びます。

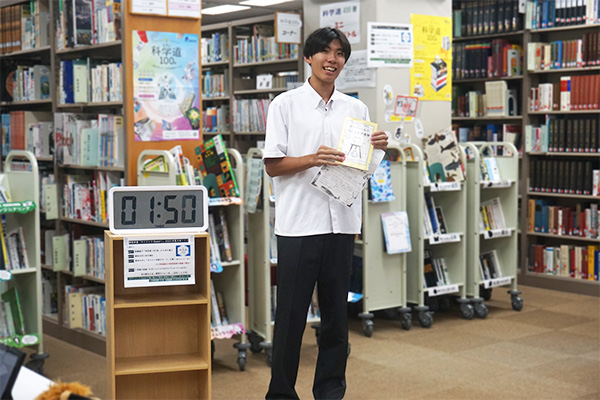

Point02

思考を整理し、伝える

選んだ本を読んで自分の考えをふくらませ、新たな気づきを得ます。紹介カードを準備し、ビブリオバトル(※2)で論理的に他者に伝えます。

※2 ビブリオバトル

「人を通して本を知る。本を通して人を知る」をキャッチコピーに広がっている、ゲーム感覚の「書評合戦」。

Point03

他者の発表を評価する

自分の発表だけではなく、他者の発表を受け入れ、客観的なものさし(ルーブリック)で評価します。さまざまな考えや意見を聞き、相手の思考を知ることで、自分自身の視野を広げます。

MENU CLOSE