教育学部

幼児教育学科

※募集停止

子どもから学び、

子どもの個性を大切にする保育者に。

幼児教育学科では、キリスト教的人間観に基づき、子どもの多様な個性を尊重しながら、子どもと保護者に寄り添う

保育教諭・幼稚園教諭・保育士を養成します。地域の多様な人々と協働し、保育、教育、子育て支援を実践する力を身につけます。

身につく力

-

01

01子どもの遊びを育む力

遊びを広げる環境と関わりを考える。

幼児期の子どもは「遊ぶこと」を通じて、頭と心と体を動かし、生きていくために必要なさまざまな力を体得します。子どもが夢中になって遊ぶ環境をつくり、その育ちを支える実践力を養成します。 -

02

02地域・社会と協同する力

地域と連携し、課題解決に取り組む。

子どもの成長を社会全体で支えていくことが求められています。地域社会が抱える子育ての課題について理解を深め、さまざまな関係者と協同して解決していく実践力を養成します。 -

03

03支えあう仲間を生み出す力

チームで子どもの成長を支える場をつくる。

保育者のチームワークは、保育の現場において欠かすことができない重要な要素です。コミュニケーションや協力を大切に、お互いを認め合い、支え合う仲間づくりを生み出す実践力を養成します。

教育力をつける4年間の学びの流れ

ステップアップ・プログラム

子どもを観る、子どもと関わる

この段階では、子どもを間近に観るとともに、幼稚園、保育所、認定こども園を卒園した子どもたちがどのように育っていくかを考え、学びます。保育者になろうという意欲が高まり、4年間の学びの土台が作られていきます。

-

園・学校訪問

幼稚園・保育所・認定こども園・小学校へ赴き子どもを観る・関わる体験を通して保育者としての基礎力を培います。

子どもを理解し、関わり方を考える

十分に準備を行った上で、児童福祉関連施設などの施設での実習を経験します。社会的な配慮を必要とする子ども・利用者、心理的・身体的な特徴がある子ども・利用者との関わりによって、一人一人の特徴を把握します。

-

プレ実習

各実習では本実習に向けて必要な体験的学びを行います。

職場や働き方について理解する

子ども一人一人にどのように寄り添い、子どもの力をどのように引き出すか。それが保育専門職の醍醐味の一つです。この段階では、実習園の保育に積極的に参加することで、保育の楽しさ、保育者の喜びが理解できるようになります。

-

実習

各実習ではプレ実習を土台に保育者に求められる実践力に挑戦します。

自分を活かした保育を考える

保育者・教育者の役割や職務内容、子どもの育ちや発達に関する専門知識など、すべての授業や実習で得られた学びを踏まえ、一人一人に合わせた養育や指導の実践、自らの保育観、子ども観を語ることができるようになります。

-

専門職インターンシップ

実習後の自身の強みを生かした保育実践力を高めることができます。

取得可能な免許・資格

- 幼稚園教諭一種免許状

- 保育士資格

- 小学校教諭一種免許状 ※

- 准学校心理士

※小学校教諭一種免許状は、一定のGPA以上の者に限り履修を認めるものとする。

キャリア支援システム

免許資格に必要な学びと教育マインドを育てる実習ステップ

-

STEP 1

地域社会と子ども、外部評価テスト

実習や体験で得られた子ども観、教育観について見つめ直し、自己と向き合う機会となります。

さらに仲間とこれまでの学びを伝え合い、自身の学びとこれからの方向性を確かなものにしていきます。 -

STEP 2

キャリアデザインII、プレ実習

児童館、子育て支援などの体験学習に加え、実習する園や施設においてプレ実習を行います。

-

STEP 3

幼稚園教育実習、保育実習

配属された実習する園や施設において実習します。

-

STEP 4

保育就職講座

実習で得られた子ども観、教育観、保育観を園長や主任の前で言葉にする体験をします。

-

STEP 5

専門職インターンシップ

自分が希望する園や施設において、更なる体験学習を行います。

特徴のある支援システム

赤ちゃんサロン

0歳から3歳までの地域の子どもとその保護者を対象に、北陸学院大学が地域に開放している「赤ちゃん・サロン」。サロンの運営は学生が主体となって行い、保護者の理解を得たうえで講義や実習で学んだ知識を実践します。実際の赤ちゃんから乳幼児の身体と心の発達を学び、赤ちゃんに対する保護者の思いにも触れながら、授業や教育実習では体験できない貴重な気づきを得る場としています。

教材研究支援

保育教材に精通したスタッフが各教材の解説や実技をサポートしています。歴代卒業生が制作した教材は、実習だけでなく、保育者になっても使用することができます。また、実習に関する助言や手続きなども支援し、同じ志を持つ学生同士の絆を強めています。

保育就職講座

保育者を目指す上で、自身の必要な資質、能力について改めて考える機会を得ます。また、就職活動に関する流れや手続き等を知り、様々な疑問や不安を軽減し、一人ひとりが、自分を活かせる保育施設に出会えるよう、学生自身が主体的に就職活動を進めていく契機となっています。

子育て支援基地

金沢市教育プラザ富樫の子育て支援

北陸学院大学は、2つの幼稚園に加え、金沢市教育プラザ富樫の子育て支援事業を担当しています。学生が子育て支援の場に参加したり、地域との関わりについて考えたりする貴重な場所として活用しています。

活躍する未来

地域に広く貢献できる保育者・教育者へ

卒業後の進路

- 幼稚園教諭

- 幼稚園 / 保育所

- 認定こども園

- 児童福祉施設

- 小学校教諭

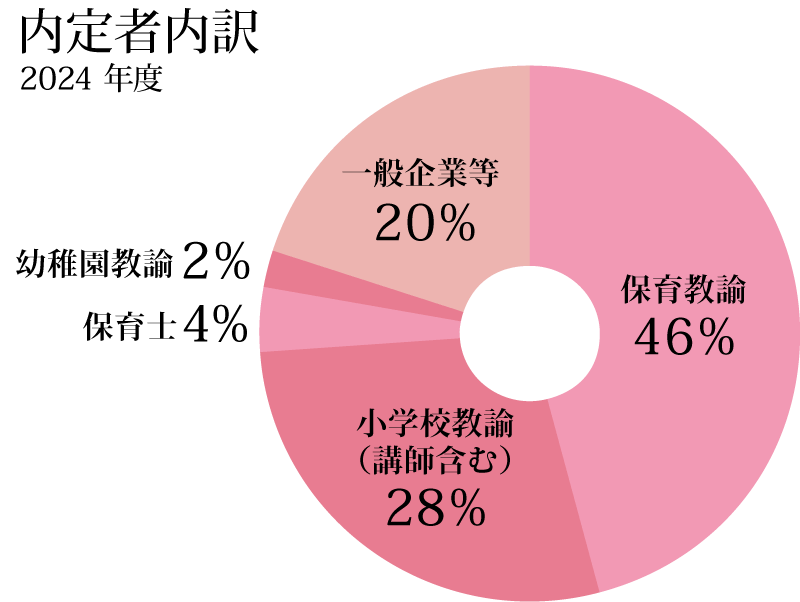

就職状況(教育学部全体)

主な就職先/進学先

(2025年3月卒業生実績)

| 公務員 | 小学校教員(石川県) |

|---|---|

| 製造業 | 株式会社コシノ/澁谷工業株式会社 |

| 卸売業 | 柿良青果株式会社/カナカン株式会社 |

| 幼稚園/社会福祉 | 株式会社アルバ/学校法人石川カトリック学園聖ヨゼフ幼稚園/社会福祉法人石川整肢学園金沢こども医療福祉センター/社会福祉法人西念保育園さいねんこども園/社会福祉法人大徳福祉会大徳学園/社会福祉法人聖ヨハネ会双葉こども園/社会福祉法人慈光福祉会田上こども園/社会福祉法人長土塀こども園/学校法人長町幼稚園/株式会社日本保育サービスアスク池上保育園/社会福祉法人東金沢保育園東金沢こども園/学校法人伏見幼稚園/社会福祉法人まこと保育園まことこども園/社会福祉法人ミドリ保育園ミドリの杜こども園、ミドリ富陽こども園/学校法人妙源寺学園妙源寺幼稚園/社会福祉法人洋和会なごみこども園/社会福祉法人安原保育園安原こども園/社会福祉法人山島福祉会山島こども園/社会福祉法人吉竹福祉会住吉こども園、のせこども園/社会福祉法人和光会幼保連携型認定こども園和光 |

| 不動産業/物品賃貸業 | 株式会社オリバー |

| 生活関連サービス業、娯楽業 | 株式会社ヴィラ |

| その他の教育/学習支援業 | 株式会社日本教育協会 |

| サービス業 (他に分類されないもの) |

株式会社ワールドインテック |

学部長挨拶

子どもたち、そして自らに向き合い、未来を創る教育者に

教育学部 学部長

石上 佐知子教授

教育学部は、幼児教育学科と初等中等教育学科の2学科を有し、幼稚園から大学までを擁する総合学園としての強みを生かしつつ、理論と実践を往還する教育課程を展開しています。これにより、学問的な探求心と深い理解および現場での実践力を兼ね備えた保育者・教育者を育成しています。

大学での学びは、単なる知識の習得にとどまらず、自己との対話を通じて問いを立て、その答えを探求しながら、自己を取り巻く世界とどう関わっていくのかを模索する貴重な時間です。同時に、その探求を支える自分なりの言葉を獲得していく過程でもあります。

皆さんには、これらの学びを、子どもたちとの出会い、そして仲間や教員との対話を通じて広げ、深めてほしいと願っています。子どもたちと向き合い、自らと向き合うことで、自分の言葉を育み、それを社会へ向けて表現する力を身につけてください。

教育は、未来を創る仕事です。

本学で培う学びが、これからの社会を支え、未来を形作る力となることを確信しています。