健康科学部

栄養学科

人々の健康を支える「食」の

スペシャリストへ

ライフステージや生活の変化に伴う過剰栄養や低栄養、孤食、拒食など、食に関わるさまざまな問題が顕在化しているいま、食のスペシャリストが活躍するフィールドはますます広がっています。健康科学部では、私たちの命と健康を支え、さまざまな人との交わりを創り、生活を豊かにする「食」について深く学び、食と栄養に関する高度な知識と実践力で地域が抱える諸課題に取り組み、健康長寿社会の実現に貢献する人を育てます。

教育の特色

-

01

01豊富な実験・実習科目で

管理栄養士の実践力を磨く実験・実習を豊富に取り入れたカリキュラムで専門知識・技術を修得します。学外の施設・機関で行う臨地実習では管理栄養士としての実践力を養います。医療や企業を含む食の専門家として多職種での連携を視野に入れた実習科目を通して実践力を高めます。

-

02

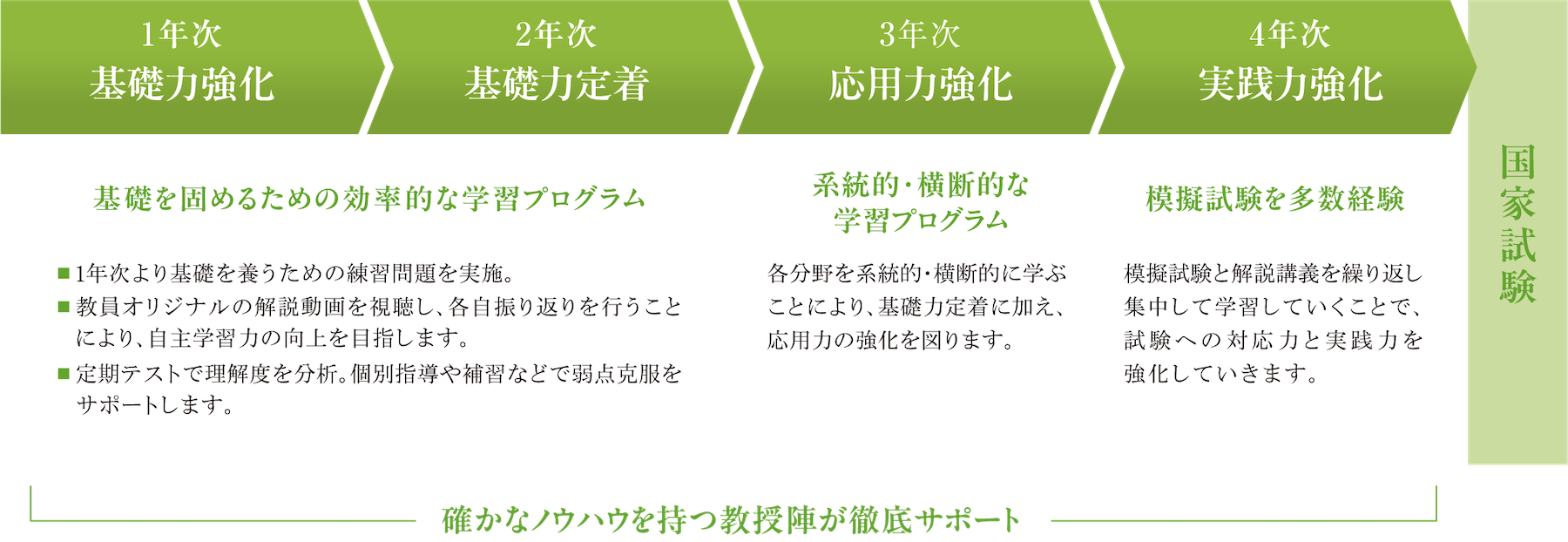

02管理栄養士国家試験の合格に向けた

独自プログラム入学時からスタートするプログラムは、1・2年次は基礎力強化・定着を、3年次は応用力強化を、4年次は実践力強化をはかる体系的な本学独自プログラムです。確かなノウハウを持つ教授陣がきめ細かく指導を行い、管理栄養士国家試験の合格を強力にサポートします。

-

03

03産官学協同プロジェクトを

実践的な場として学ぶ「ミッション食育グループ」「いいじい食育教室」などの活動を通して、授業内外において企業や地方自治体、諸団体と連携した取り組みを行います。地域の食に関わるさまざまな課題について学びを深め、主体的に行動する力を養う実践的協同プログラムを用意しています。

4年間の学びの流れ

基礎を「つくる」

管理栄養士が果たす役割・仕事を理解し、これからの学びの目標を明確にします。食物や栄養の基本を学び基礎を着実につくります。

-

科目紹介

食事計画論

献立作成には文化的、健康的、嗜好的、調理機能的、環境的要素を考慮することが求められます。主食・主菜・副菜の組み合せを考えることから始め、給与栄養目標量、嗜好、食費などの条件をふまえて献立を作成する力を養います。

-

科目紹介

生化学Ⅰ

ヒトが食事等から摂取した栄養素が、消化吸収されたのちどのように代謝され生命の恒常性が維持されているのか、そのメカニズムを学びます。

応用力を「培う」

専門基礎科目に加え専門科目の学びに入り、管理栄養士になるための専門知識と技術を修得します。基礎から応用へと進み、応用力を身につけます。

-

科目紹介

栄養教育論Ⅰ

栄養教育は、人間の生涯にわたる健康の保持増進、病気の予防、QOLの向上が最終目標です。「栄養教育論Ⅰ」では目標達成を目指し、対象に合わせた栄養教育プログラムを作成・実践し、より良い食行動に導く支援に必要な理論と方法を学びます。

-

科目紹介

食品学Ⅱ

食品の主要成分や成分間反応、食品の分類や各食品の特性を学びます。特に「食品学Ⅱ」では植物性食品・動物性食品の分類と成分、その他の食品(油脂、甘味料、調味料、香辛料、嗜好飲料等)の分類や特性について学修します。

専門性を「追求する」

豊富な実験・実習を通して専門性を追求します。臨地実習で給食管理の実際への学びを深めます。

-

科目紹介

応用栄養学Ⅲ

応用栄養学は各ライフステージの栄養管理について学びます。「応用栄養学Ⅲ」では成人期、更年期、高齢期の特徴や栄養管理を学びます。特に高齢期は今日的な課題である低栄養、フレイル等の問題を取り上げます。災害時の栄養ケアについても学びます。

-

科目紹介

臨床栄養学実習Ⅰ

臨床栄養学は傷病者の病態に応じた適切な栄養管理について学びます。「臨床栄養学実習Ⅰ」では、主食の形態とそれに合わせた献立、エネルギーコントロール食、タンパク質コントロール食などの献立作成・調理を実習を通して学びます。

実践力を「高める」

臨地実習では、病院や保健所等で管理栄養士の業務を体験し、実践力を高めます。入学時からスタートする管理栄養士国家試験受験対策講座は総仕上げとなり、合格を目指して専門知識の確実な定着化を図ります。

-

科目紹介

臨地実習

これまで学んできたことをふまえ、病院、福祉施設、保健所・保健センターで、管理栄養士の役割や業務の実際を体験、管理栄養士に求められる知識と技術を統合し、実践力につなげます。

-

科目紹介

卒業研究

各自が関心をもつ研究テーマをより深く考察するために、選択したゼミ担当教員のもとで、研究を進めます。研究計画の立案から成果のとりまとめ、発表まで主体的に取り組むことで、科学的根拠に基づいた管理栄養士業務の実践力も身につけます。

取得可能な免許・資格

- 管理栄養士(国家試験受験資格)

- 栄養士

- 食品衛生管理者

- 食品衛生監視員

キャリア支援システム

管理栄養士国家試験対策プログラム

1年次から管理栄養士国家試験の対策プログラムを実施。国家試験全員合格に向けて徹底サポート。

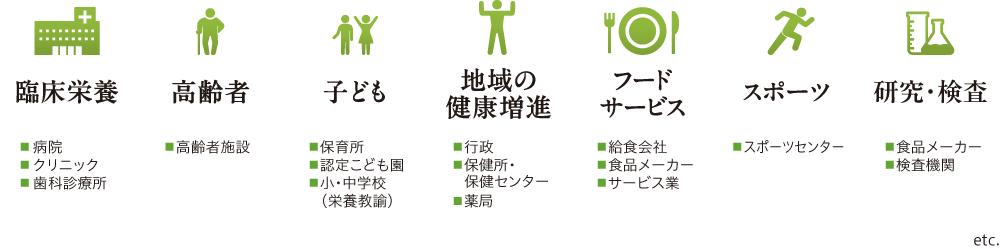

活躍する未来

食について広く深い知識を証明するライセンスを手に、希望の道へ

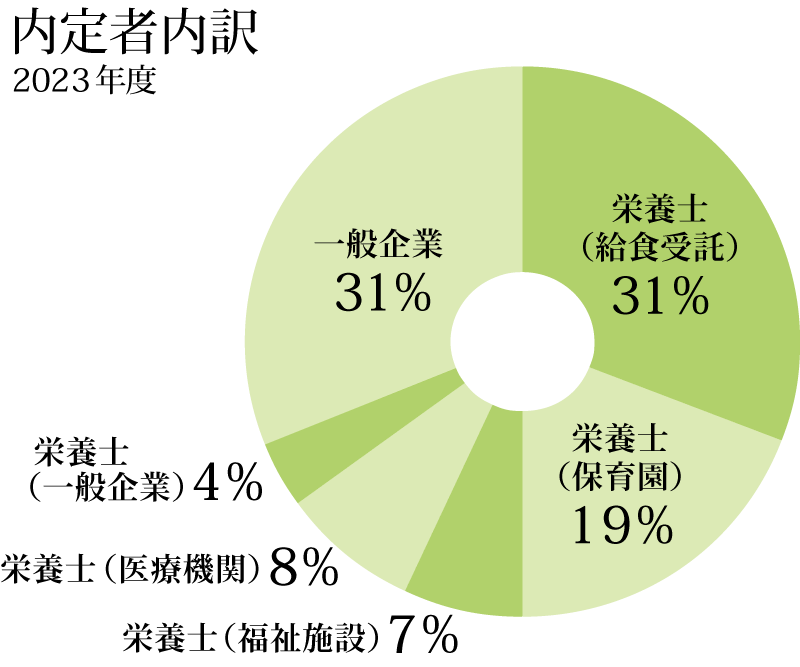

就職状況

学部長挨拶

高度な専門知識と実践力、豊かな経験を持つ「食と健康」のプロフェッショナルに

健康科学部 学部長

新澤 祥恵 教授

今、私達の食生活では、過剰栄養と低栄養、孤食など多くの問題が指摘されています。生活の質(QOL)が問われ、同時に高齢社会の中で、健康寿命を伸ばすことが喫緊の課題となっています。これらを考えるベースになるのは日々の食生活であり、様々な課題を解決するために、高度な専門知識をもって食生活の指導にあたる管理栄養士の役割が期待されています。

いのちを支える食は、どの世代、どの生活場面においても欠かすことのできないものです。医療機関、福祉施設、学校、保育所・幼稚園、事業所・工場、行政機関、給食受託会社、食品メーカー、食品販売、スポーツ施設など管理栄養士が働く場は拡がっています。

健康科学部 栄養学科では、食に関する高度な専門知識を習得するため、講義の他に多くの実験・実習科目が用意されています。また、地域での食育教室などの多様な体験学習も用意されており、これらの学びを通して管理栄養士としての確かな実践力をもつ「食と健康」のプロフェッショナルを目指すことができます。