受験生の方

研修・セミナー

コミュティ文化学科 中間ゼミ発表

2022/11/03 (木)

金沢市図書館主催の「かなざわ読書フェア」に参加しました!

2022/10/31 (月)

皆さま、こんにちは。

私たち子ども教育学科 幼児教育・保育コース4年次生は10月15日(土)に玉川こども図書館で開催された「かなざわ読書フェア」に参加しました。

今年のテーマは「図書館で楽しむ読書の秋」ということで、秋の絵本を題材にして、4つのグループに分かれブースの企画をしました。

「秋」を楽しんでくれるように、どんぐりや落ち葉、さつまいもやきのこなどの食材、キツネやリスなどの小動物と、秋ならではのものを実際に見て、触れて、体験できるように様々な工夫をしました。

当日は天候にも恵まれ、親子で活動を楽しむ様子や子どもたちの笑顔がたくさん見られました。

私たち学生も楽しみながら、多くの学びを得ることが出来ましたのでその様子を紹介します。

《午前の部》

☆秋のピザやさん

完成したピザを保護者の方に見せて嬉しそうにしている子ども達の姿が見られました。

壁や床の装飾に興味を示してくれるお子さんの姿もあり、最後までこだわりを持って取り組んで良かったと思いました。

子ども達に楽しんでもらえるような活動内容を考えることも大切ですが、部屋の環境作りも活動を楽しむための大事な要素だと活動を通して学びました。

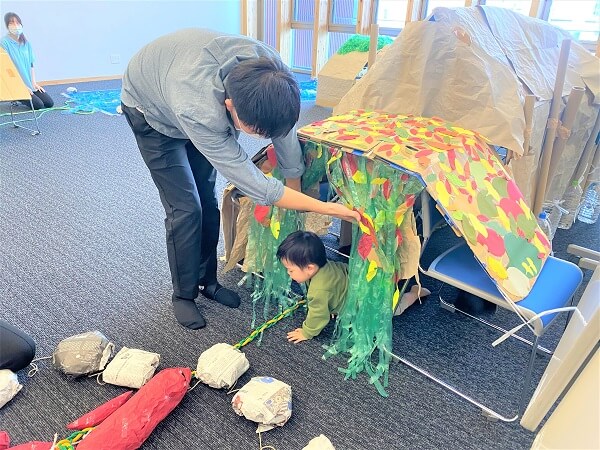

☆おおきないもほりやま

お母さんお父さんのお膝で絵本の読み聞かせを聞いた後に『おおきないもほりやま』の世界へ!

芋のつるをつたい、親子で「おいでおいで~」と言いながら川を渡ったり、トンネルをくぐったり!

絵本を読んだ後にその世界を感じることで、『おおきないもほりやま』の世界を楽しんでくれたかな~?

《午後の部》

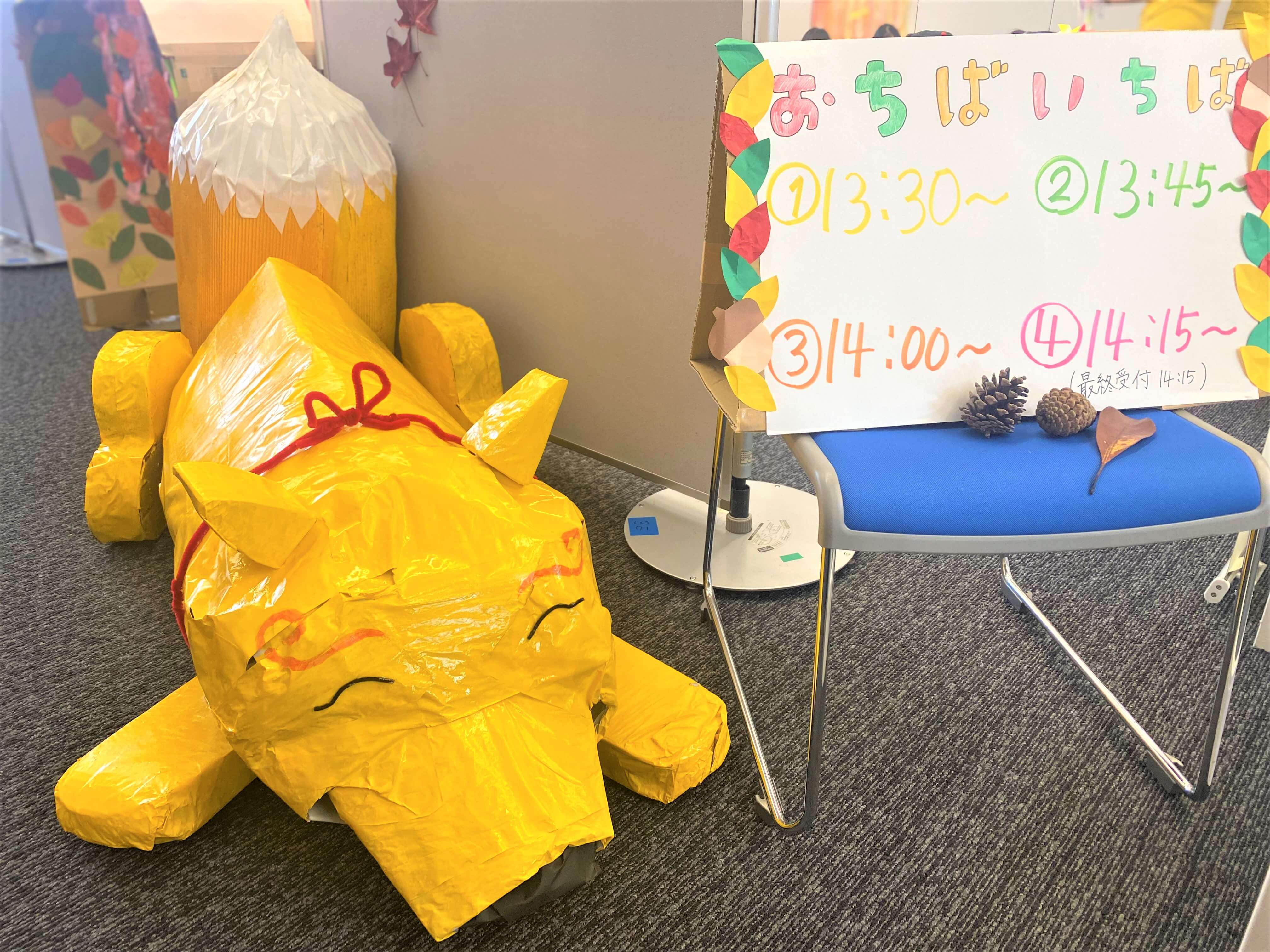

☆おちばいちば

買い物コーナーでは、お金代わりのどんぐりを持ち、お店にならぶ品物を見つめ、「どれにしようかな~?」と子どもたちなりに考えている様子が可愛らしく、品物を全部あげたくなっちゃいました。

また、子どもたちの姿に私たち学生たちも自然と笑顔になれました。

準備中はイベントを成功させたいという思いが強いばかりに悩み、笑顔がなくなる日もありましたが、当日の子どもたちの笑顔を見て、活動において大切なのは「子どもたちが楽しんでくれること」そして、「私たちも楽しむこと」だと学びました。

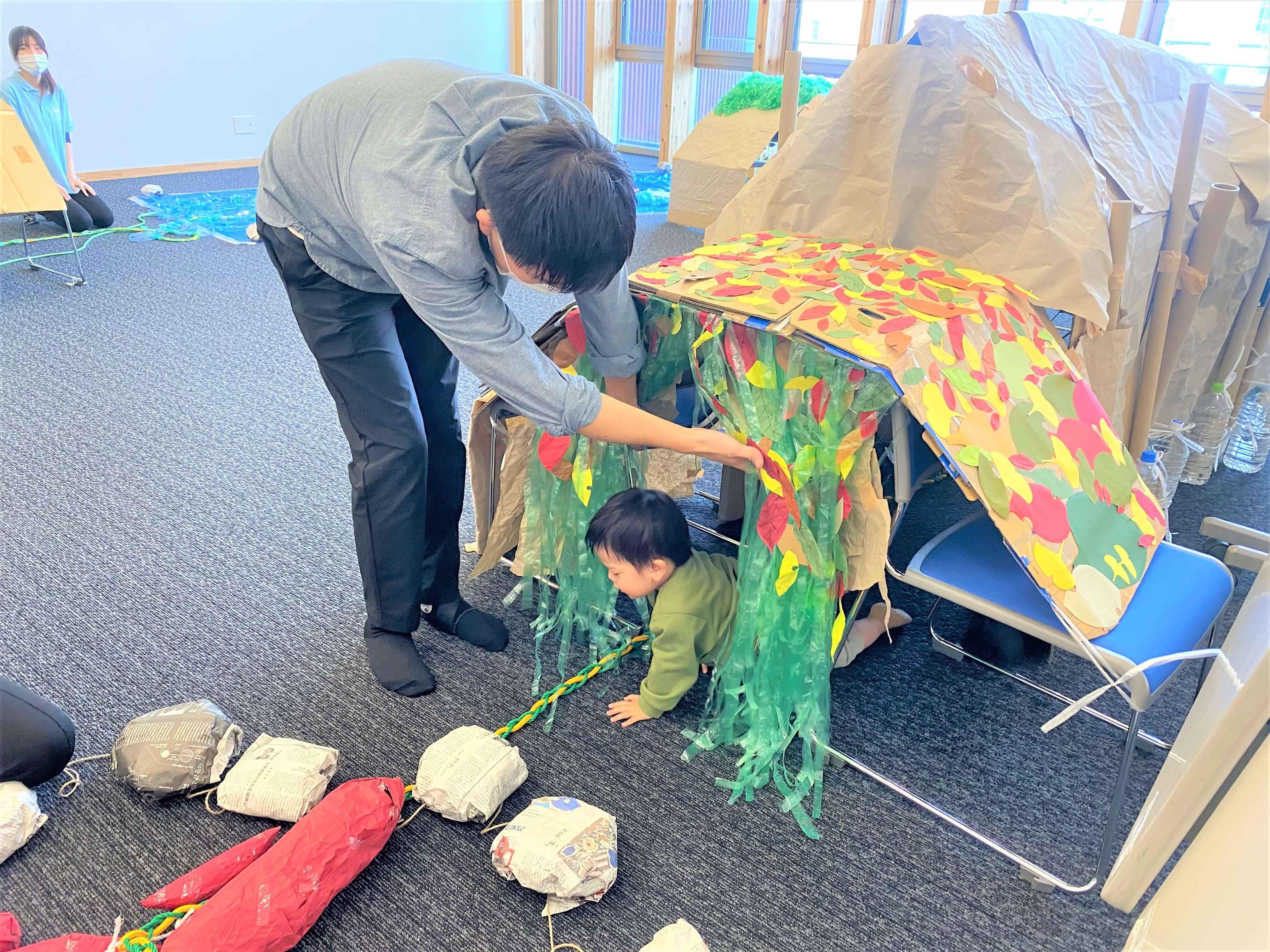

☆もりのかくれんぼう

絵本の読み聞かせを聞いてから森の迷路を体験することで、より絵本の世界を体全体で楽しんでもらえたのではないかと感じています。

環境づくりの工夫として、壁の装飾は子どもの目線の高さや視線の動きに合わせることを意識しました。

また、背景と隠れている動物の色を統一させる事により、乳幼児から小学生まで幅広い年齢の子どもたちに楽しんでもらえるようにしました。

ちょっと難しいところは兄弟姉妹で教え合ったり助け合ったりしながら迷路を進んで行く様子も見られ、子どもの力を感じました。

子どもたちが手作りのクマさんバッグに見つけた動物を入れ、お父さんお母さんに見せる姿からは、お父さんお母さんに見守られることにより、安心して遊んでいるのかなと改めて感じることが出来ました。

【活動を通して…】

これまでの経験をもとに、「どうしたら参加してくださる方々に楽しんでいただけるか」「子どもたちに絵本の世界を感じてもらえるか」を考え、準備してきました。

子どもの視点になり、「この大きさなら子どもたちの手で持ちやすいかな?」「親子でゆったりと読み聞かせを聞いてもらえるように少し広く場所を確保しよう」「滑りやすいところはどうしたらいいかな?」など試行錯誤を重ねることにより、面白さだけではなく、安全面に配慮した環境の工夫が出来たと思います。

当日は予想以上の親子が遊びにきて下さり、人数の調整や読み聞かせのタイミングなど臨機応変な対応が難しかったですが、親子で活動を楽しんでくださる様子や子どもたちのキラキラした笑顔が見られ、準備の大変さ以上に達成感と充実感を感じることが出来ました。

きっと子どもたちも、私たちと同じように体験・経験を通して、気づき、学び、人との仲を深めながら成長していくのだなと気づきました。

改めて人と関わることの楽しさや大切さを感じ、貴重な時間を過ごすことが出来ました。今回の学びを今後に活かせるよう頑張っていきます!

(子ども教育学科4年 S・Mさん 金沢西高校出身)

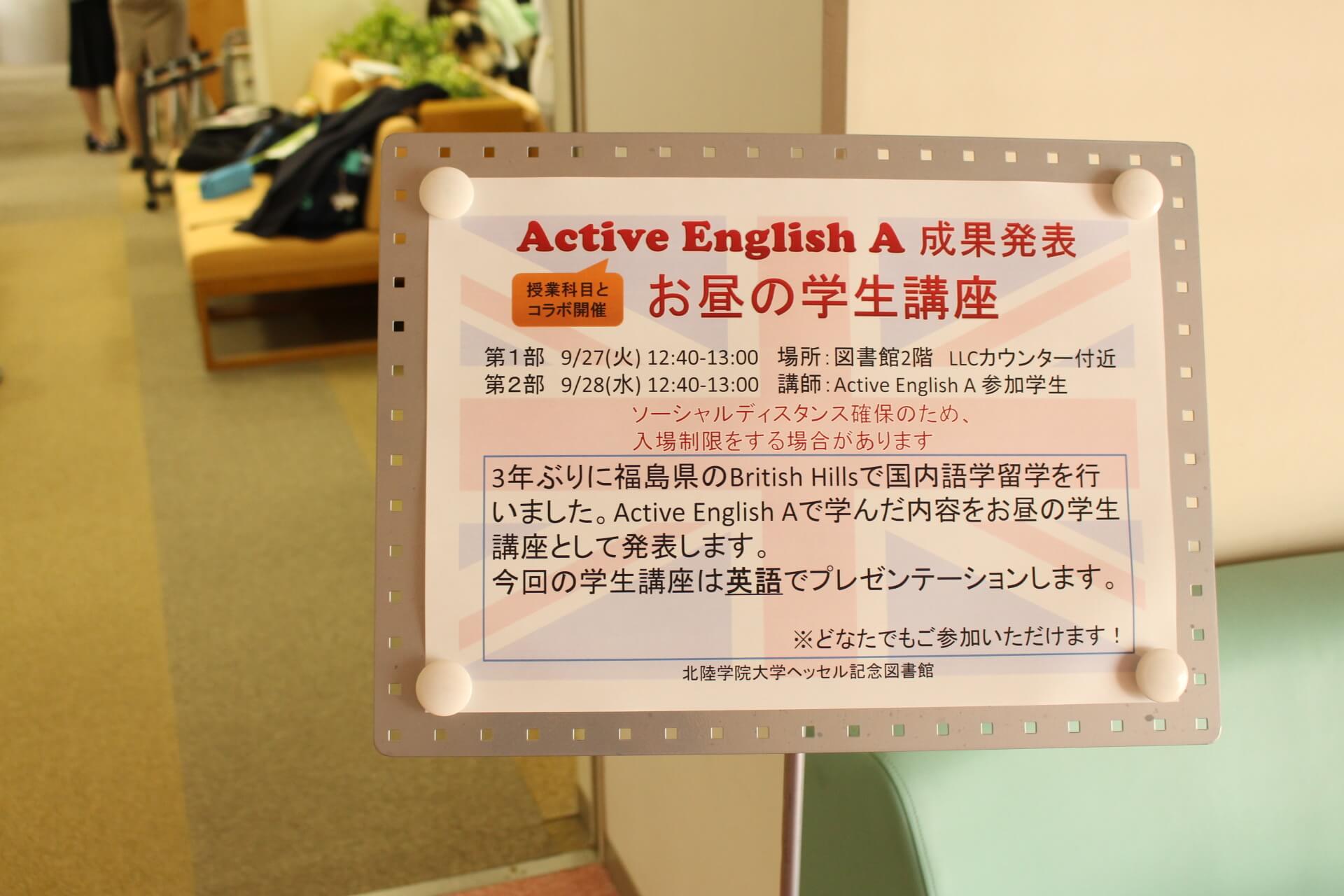

9月27日・28日「お昼の学生講座」を開催しました

2022/09/30 (金)

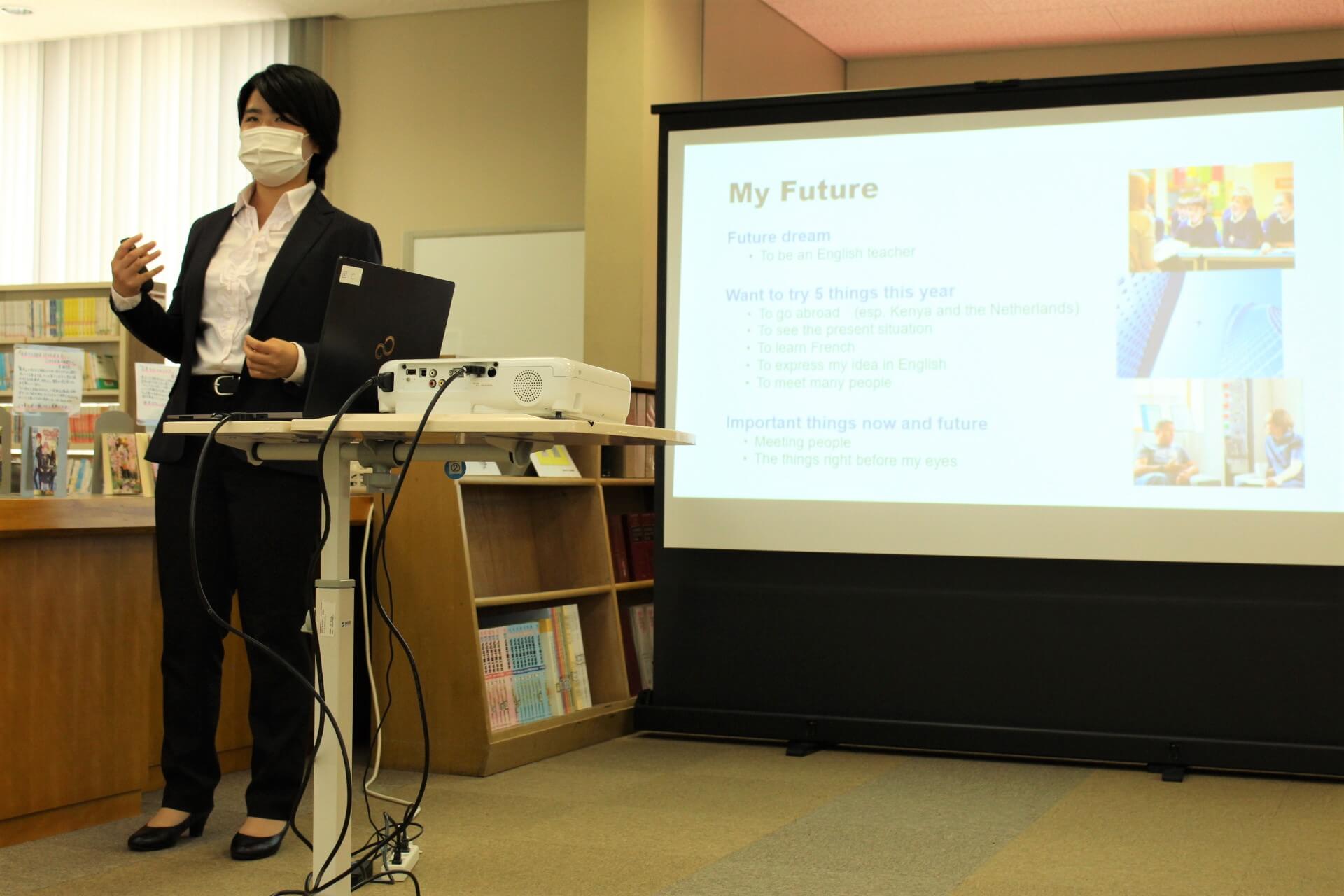

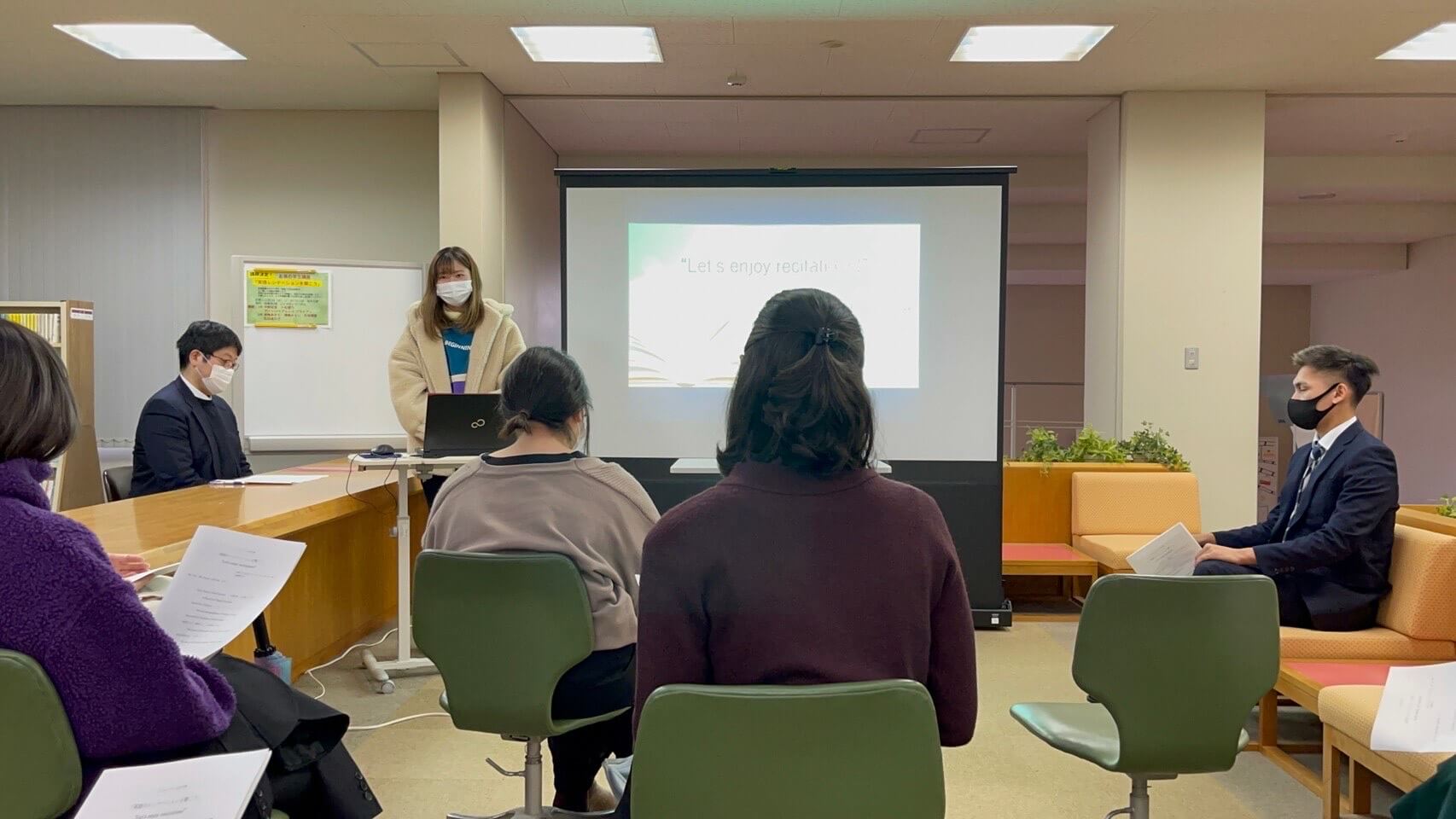

「Active English A」履修学生が、3年ぶりに福島県の「British Hills」で国内語学研修を行いました。そこで学んだ内容を「お昼の学生講座」で発表しました。2日間で50名以上の参加者が、英語でのプレゼンテーションを楽しみました。

参加者から「とても聞きやすい英語で、わかりやすく、ためになる講座でした」「British Hillsでの充実した学びがよく伝わってくる発表だった」との感想が寄せられ、発表者も「研修に行った成果をたくさんの人に伝えられてよかった」「とても緊張したけれど、練習よりもうまくできて、すごく良い経験になった」と話していました。

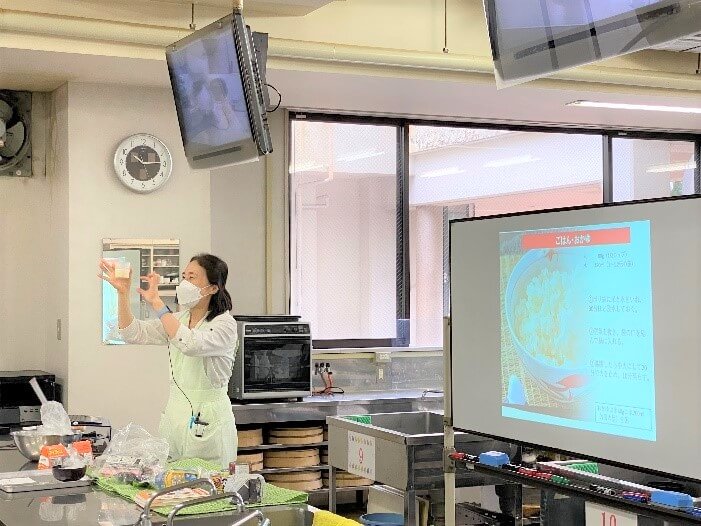

8月27日 災害時の食事 開催報告

2022/09/06 (火)

8月27日(土)REDeCセミナー「災害時の食事」が開催されました。

石川県栄養士会から講師を招き、災害時のような非常時での食事の留意点や、熱源と最小限の水があればポリ袋で料理ができる方法を習いました。

講師の高信雅子先生のリードで、ポリ袋の空気の抜き方や結び方、加熱の仕方などを一人ひとりが手を動かして覚えました。

小学生のお子さんたちも楽しみながら積極的に挑戦。新聞紙で作る食器も2種類練習し、出来上がった「ごはん、おかゆ、ラタトゥイユ、切り干し大根のサラダ、さつまいもようかん」を作った食器で試食しました。

参加者の方々からは「勉強になった、家でも作ってみたい」「個人の学びから地域の学びへと広げていきたい」「ごはんがちゃんとごはんになっていてすごかった」などの感想がありました。

8月27日 金沢の教会オルガン~共に生きる道を拓く音楽~ 開催報告

2022/09/05 (月)

地域教育開発センター(REDeC)のキリスト教関連講座として、金沢の教会オルガンを巡るツアーが実施されました。

市民の皆さんや教会関係者など約10名の参加がありました。

金沢の教会に設置されているパイプオルガンは、それぞれ国の出自も製造した会社も異なっており、それだけに同じ地域にいながら多彩なオルガンの特徴的な調べを味わうことができます。

当日は日本基督教団若草教会・金沢教会の両教会を訪ねてまわりながら、各オルガンの特徴の解説をうかがい、オルガニストの奏でる調べに静かに心の耳を傾けました。

参加者からは「ふだん聴く機会のない教会オルガンの音色を堪能することができてよかった」、「ぜひこの地域にある他のパイプオルガンの音色も味わってみたい」との喜びの声が寄せられました。

学生有志団体「白山ジオ」、白山手取川ジオパークで現地調査

2022/08/26 (金)

学生有志団体の「白山ジオ」では、8/24(水)に白山手取川ジオパークの現地調査を実施しました。

調査の目的は、外国人にとって魅力的なジオパークの楽しみ方を見つけることです。今回は「山と渓谷のエリア」にある、樹齢約680年の御仏供スギ、絶壁が続く手取峡谷、間近で水流を観察できる綿ヶ滝、「海と扇状地のエリア」にある白山比咩神社とパーク・スカイ獅子吼を訪れました。

参加した学生たちは、「なぜ川の色が緑色なんだろう」「カヤックができたら楽しそう」など、自然の不思議さやダイナミックさを体感しながら、訪日外国人観光客にアピールできそうなスポット、体験、食事について調査しました。

また、パーク獅子吼の白山キッシュハウスQUI様では白山市産のコシヒカリの米粉を使用したグルテンフリーのキッシュを頂きながら、地元で栽培しているラベンダーのお話を伺いました。

地域の方々との触れ合いを通して、外国人観光客が興味を持ちそうなお薦めスポットやメニューについて学んでいます。今後は、ジオパークをテーマとした海外の大学とのオンライン交流イベントを計画しています。

白山手取川ジオパーク、外国人観光客にとっての魅力とは?

2022/07/21 (木)

7/20(水)に白山手取川ジオパーク推進協議会の国際連携専門員スーザン・メイ氏をお招きし、外国人観光客にとってのジオパークの魅力についてお話を伺いました。

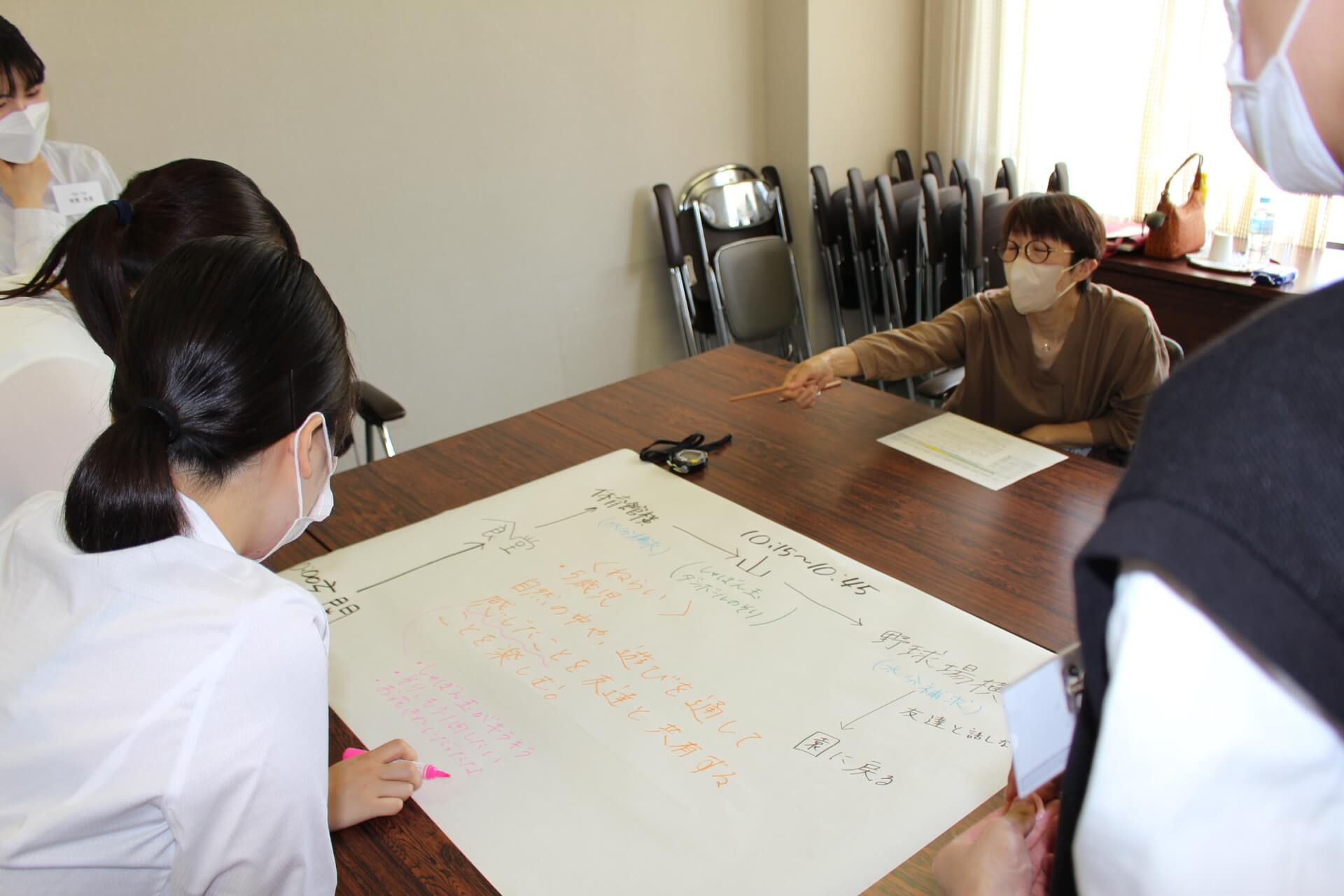

ワークショップ形式の講義では、「石川県を訪れる外国人は何を見たい・したい?」「ジオパークでは何を提供できる?」などの問いかけに対し、学生が活発に意見を出し合い、メイ氏のお話にも熱心に耳を傾けました。

学生からは、「白山手取川ジオパークでしか体験できないものを知れて、興味が湧いた」「スーザンさんがこのお仕事に責任感を持って取り組んでいるのが、とても伝わった」などの感想がありました。

コミュニティ文化学科の木村ゼミでは、2019年度から学生ボランティア団体の『白山ジオ』として「白山手取川ジオパークの魅力を英語で発信する」活動に取り組んでいます。今後は、ジオパーク現地視察や海外の大学との交流イベントを計画しています。

7/13(水)~学ちょこラボin北陸学院大学~「出張園紹介」

2022/07/19 (火)

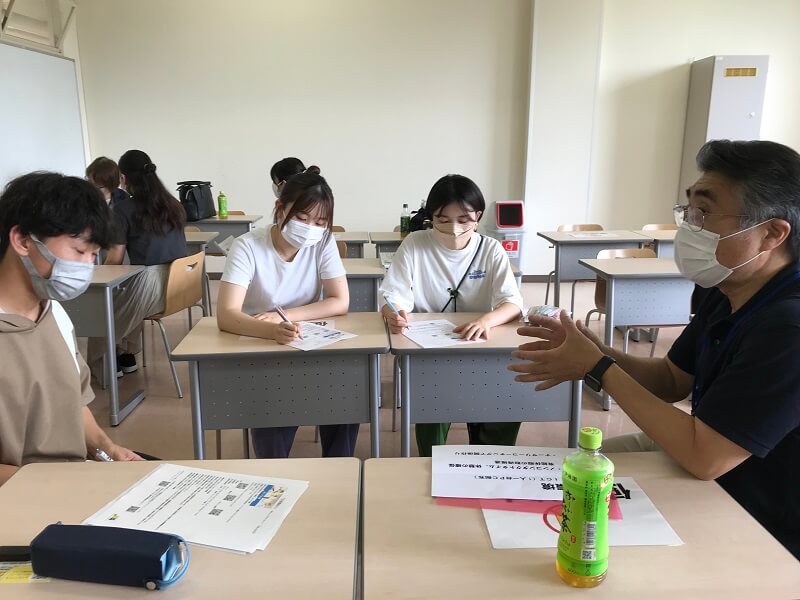

7/13(水)キャリアデザインの授業風景

2022/07/19 (火)

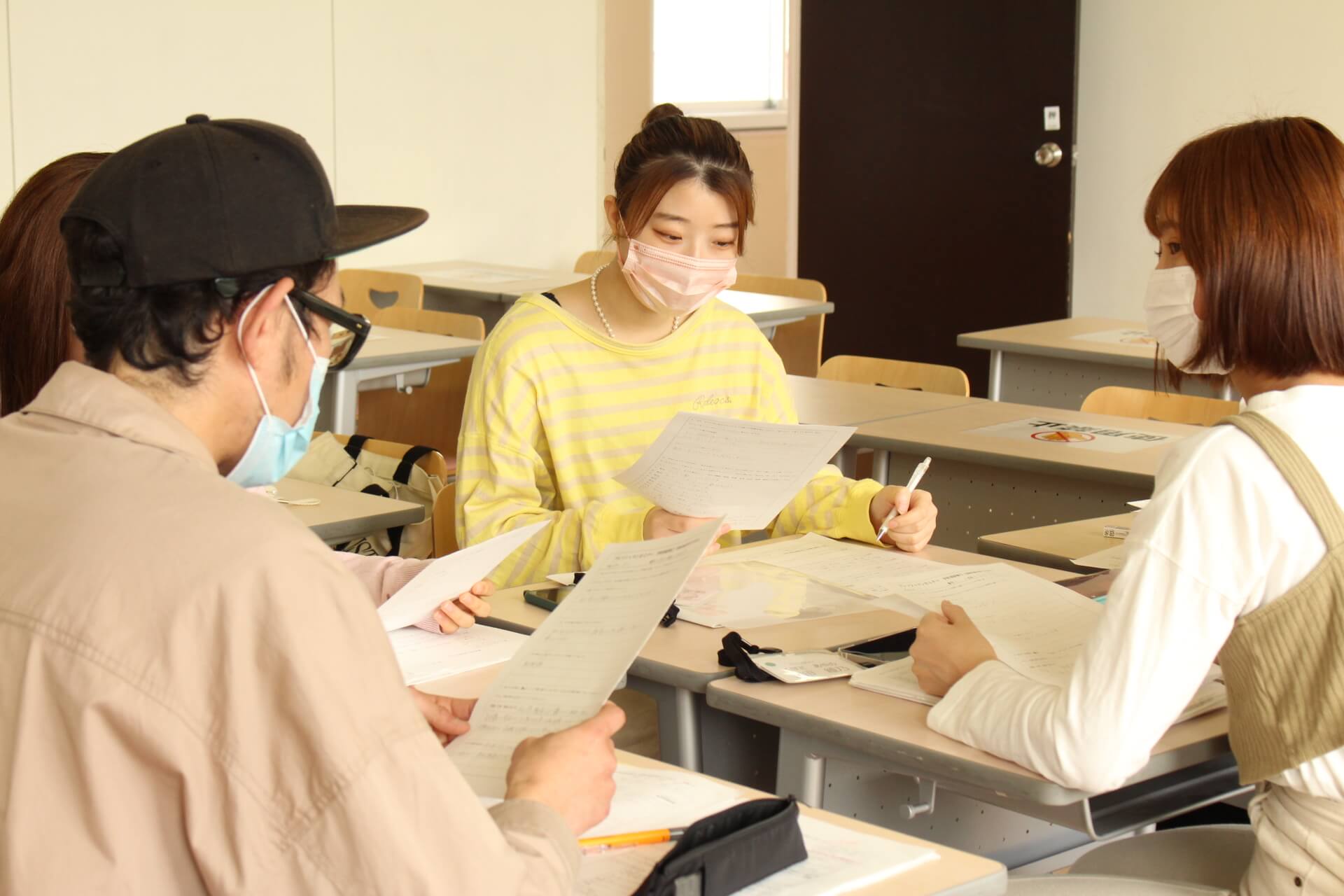

社会学科3年のキャリアデザイン授業にて、学生たちは一斉にWEBテストを体験しました。

大学の教室はほぼWi-Fiが繋がっており、各自パソコン、タブレット等を準備し、大教室で実施されました。

採用試験対策として、言語、非言語の計算力や論理的に考える力を問うような問題を解きつつWEBテストでのパソコン操作に慣れることも重要として、取り組んでいました。

学生ひとりひとりの就職活動が実りあるものとなるよう、教職員一同心より応援しております。

社会学科MIP1を行いました。

2022/07/14 (木)

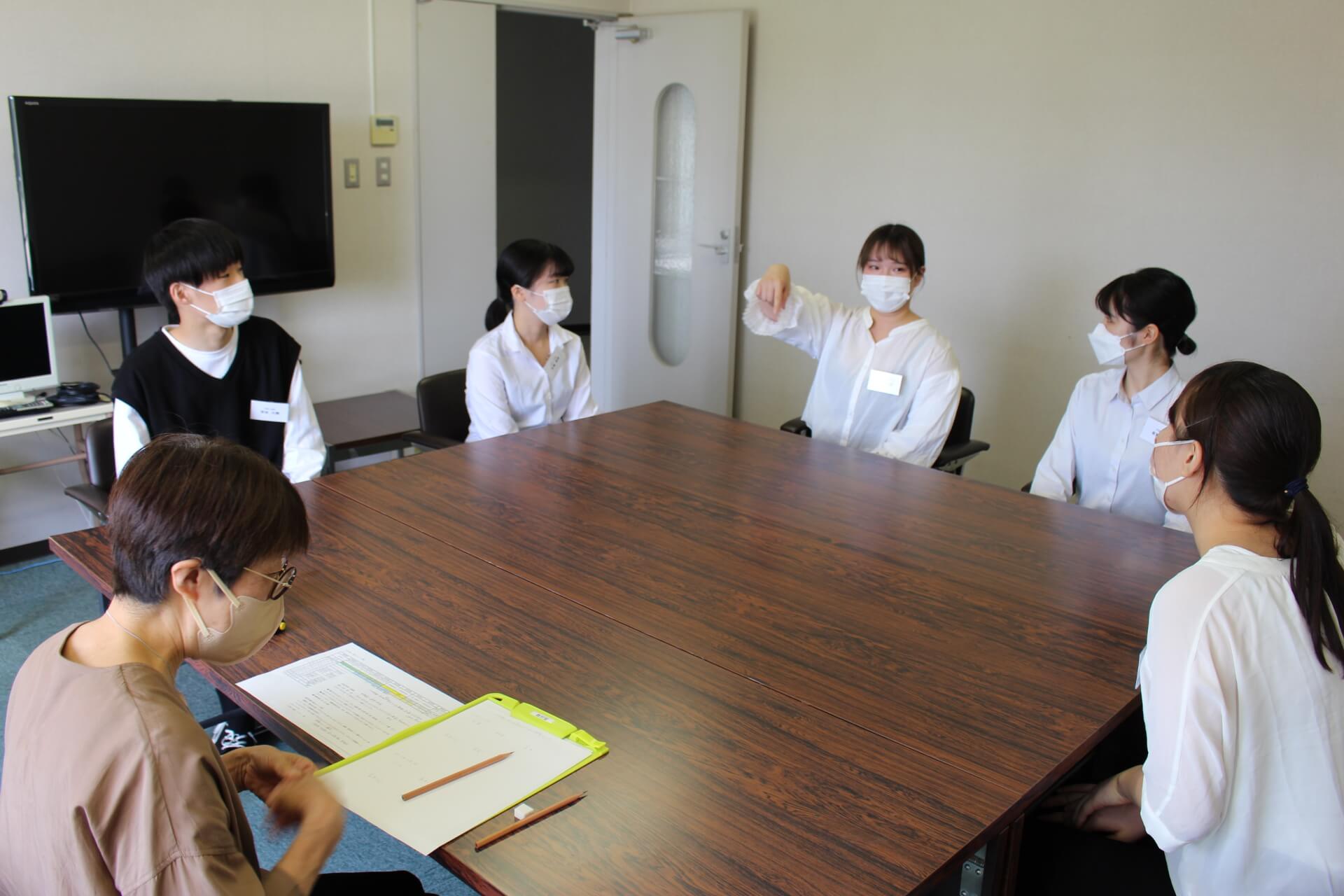

MIP(Mission Innovatuin Project)とは、社会学科のキャリア科目の一つで、実践型人材育成プログラムのことを言います。

実際に企業が抱える課題に取り組むことで、卒業後に社会人として求められる力を認識することができます。

1年次前期はMIP1として、地元企業の課題に取り組み、2年次前期にはMIP2として、グローバルな視点を養うため国際的な課題にチャレンジします。3年次のMIP3では実際にインターンシップに参加し、実践力を磨きます。

今回は1年生がMIP1として、地元企業のJA金沢市様にご協力いただき実施することができました。今回の課題は「ゆずのくずきりの売り上げ、来客数を向上させるには」という課題に取り組みました。グループごとJA金沢市の担当者の方にプレゼンテーションを行い、すべての発表が終わると、最優秀グループの発表がありました。

今回の最優秀グループは8班のプレゼンテーションでした。

7月5日(火)「お昼の学生講座」を開催しました

2022/07/05 (火)

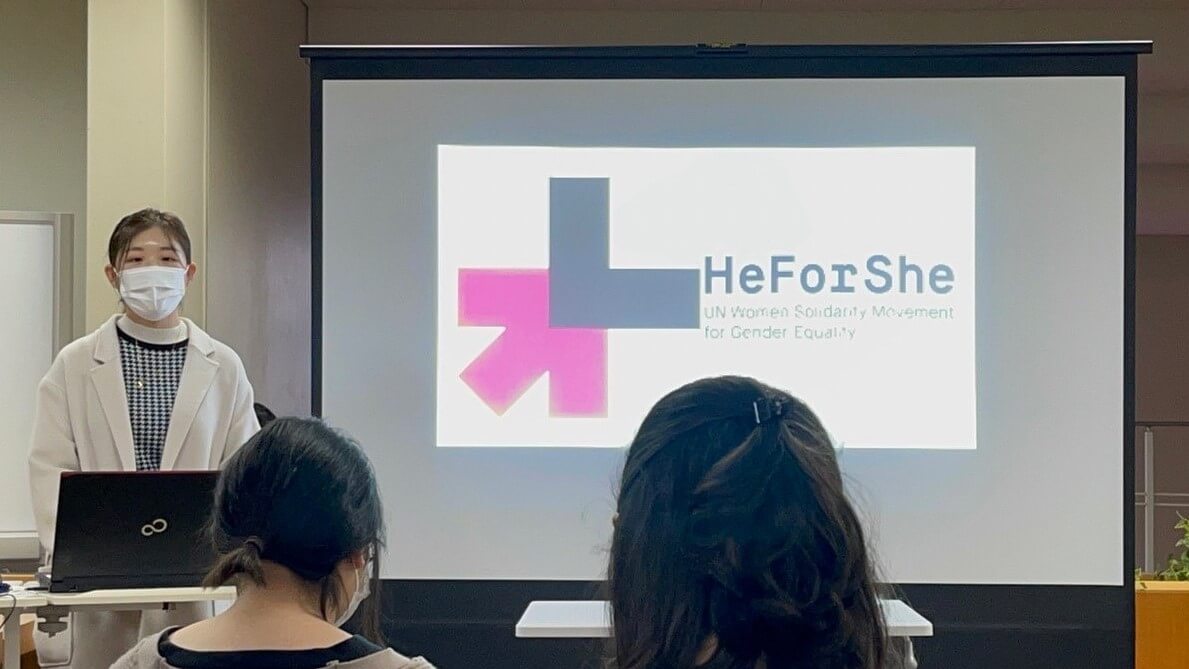

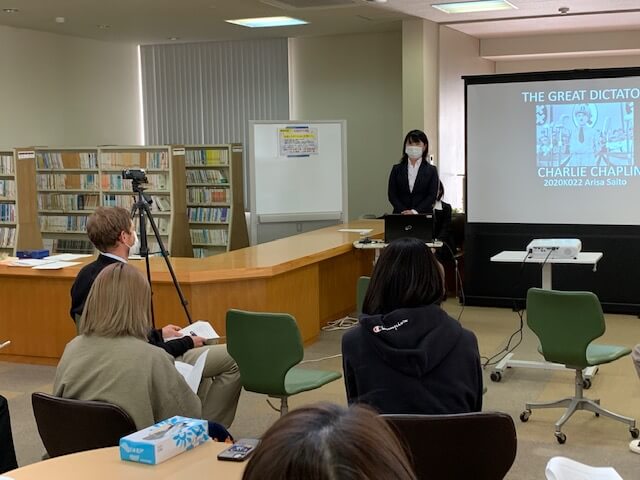

「お昼の学生講座」として、いしかわ国連スタディビジット・プログラム成果発表会が開催されました。

「いしかわ国連スタディビジット・プログラム」は、ニューヨーク国連本部などの職員から講義を受けることができる、石川県主催の学生向け研修プログラムです。※今年はオンラインで開催

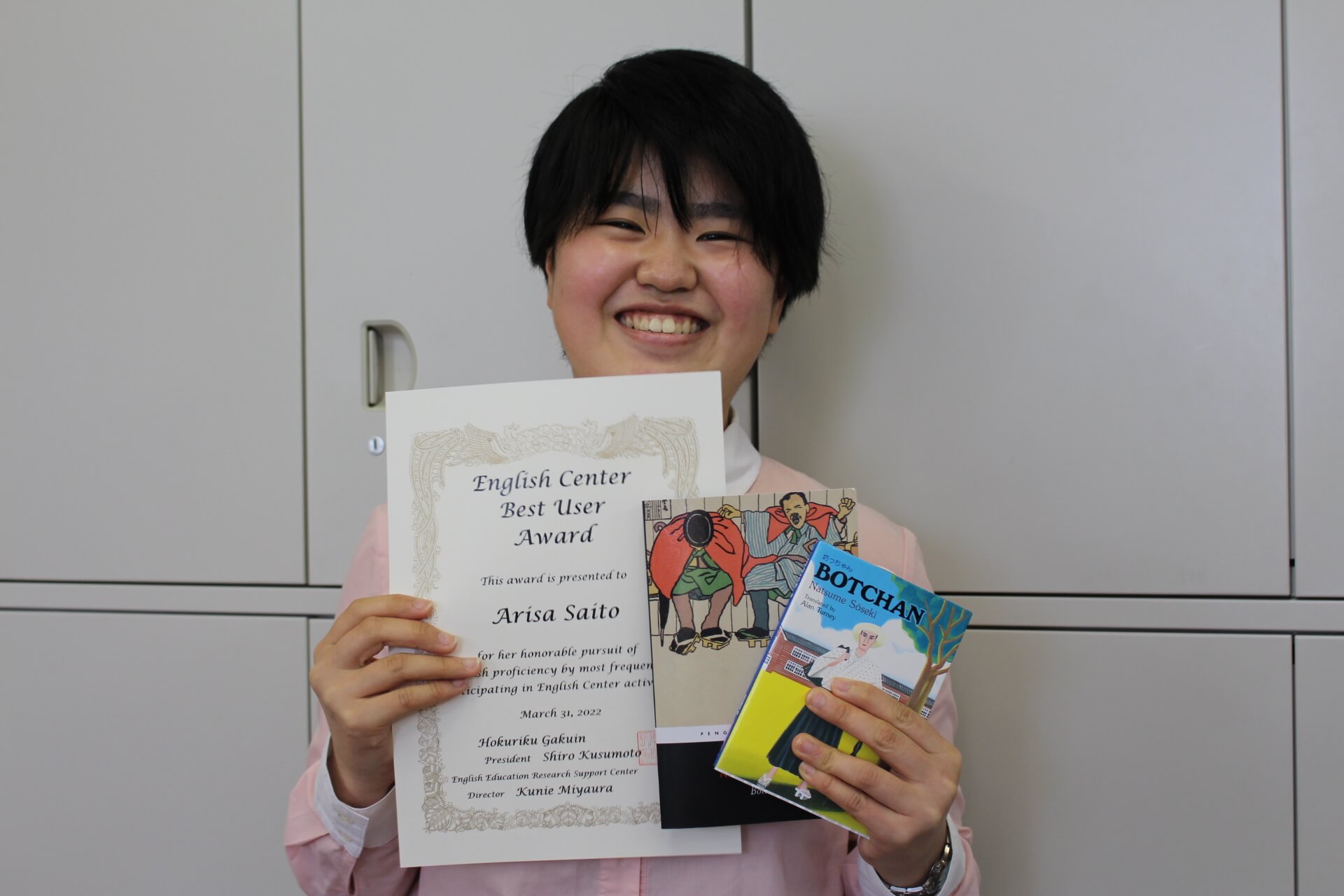

発表者は、県の審査を経てプログラムの参加メンバーに選ばれた、子ども教育学科3年の齋藤有紗さん。

将来は教育を軸に海外と関わりたいという思いを持つ齋藤さんは、流暢な英語でのスピーチを交えながら、プログラムの内容や学んだこと、将来の目標などを話していました。

本学はこれからも、学生ひとりひとりの夢の実現を応援いたします。

6/4(土)保育力チャレンジ講座

2022/06/09 (木)

新入生行事「フレッシュマンセミナー」を開催しました

2022/05/23 (月)

5/20(金)、5/21(土)の2日間、新入生が集う「フレッシュマンセミナー」が本学にて開催されました。

「フレッシュマンセミナー」は、講義やグループワークを通して本学での学びの基礎を形づくることを目的としたセミナーです。

以前は一泊二日で行われていた伝統行事ですが、コロナの影響により宿泊は中止し、複数の教室に分かれオンライン配信を活用しながら運営されました。

「生かされている自分を活かす」を主題に、本学で学ぶ意義をそれぞれが考え意見を交わしました。

また礼拝を行うとともに、聖書を通して本学の建学の精神・歴史・教育の特徴・目的について理解を深めました。

新入生の皆さんは、学生生活をを共にする同級生や教職員との交流を深める良い機会になったのではないでしょうか。

一人ひとりの学びが心豊かなものとなるよう、教職員一同お祈りしております。

子ども教育学科「北陸学院小学校との連携事業」

2022/05/10 (火)

4月27日(水)イングリッシュセンターでベストユーザー賞の表彰が行われました。

2022/05/02 (月)

ハワイ在住のローゼンバーグ氏に医療事務の仕事についてお話を伺いました

2021/12/16 (木)

12月13日(月)に「医療事務英語」を履修している2年生が、ハワイ在住のローゼンバーグ早苗さん(北陸学院高校卒)からアメリカでの医療事務についてZoomでお話しを伺いました。ローゼンバーグさんは、ホノルルにあるホテルでゲスト・サービスとして8年間働いた経験が医療事務の受付だけでなく、患者や医師とのコミュニケーションが役立ったことなど体験談を交えながらお話くださいました。

学生からは「受付での対応で気を付けていることは何ですか?」「レセプトは紙ですか?」「学生のときに学んでおくといいことは何ですか?」など、さまざまな質問がありました。

来春から社会人になる学生たちは、時折英語が入るローゼンバーグさんの説明に真剣に耳を傾けていました。

あそVIVA☆クリスマスin米泉

2021/12/13 (月)

12月11日(土)、米泉小学校体育館において「あそVIVA☆クリスマスin米泉 コロナに負けるな!プレゼント企画」を行いました。

このイベントは、金沢市教育委員会・生涯学習課と本学との包括連携事業「放課後子ども教室」支援事業の一環として行っているもので、今年度で4年目の開催となります。

昨年度、COVID-19禍中においても「子どもたちにできるだけのことをしたい」という米泉子ども会の保護者の方々や学生たちの思いから、「プレゼント企画」という形での実現となって2年目です。

プレゼントは、子ども教育学科の1年次生全員が学科必修科目「キャリアデザインⅡ」の一環で製作・準備しました。

全1年次生は9月から、約15名ずつのゼミごとに、先日の「6年生謎解きイベント(https://www.hokurikugakuin.ac.jp/univ/students/12970.php/)」と今回、いずれかのイベントを主務として選択し、協働で準備を進めてきました。

今回は、米泉校区児童約209名からのご注文となりました。

初の開催だった現4年次生のときの80名から年々希望者が増え、先輩の実績(?)に嬉しい悲鳴を上げつつもスキマの時間を準備に充てて頑張ってきた1年次生です。

プレゼンターとして訪問した代表学生は、12名。

感染拡大防止のため、子ども会保護者の皆さまによる町内別分散集合の段取りもあり、訪れる子どもたちは混雑なく、順次流れるようにやってきます。

子どもたちと学生とのふれあいは、遊びのブース企画に比べると少々物足りなくはなりますが、みんなで準備したプレゼントの他、子ども会保護者の皆さんが準備されたケーキとドリンクも、学生が手ずから配布させていただきました。

保育者・教師を目指す学生にとって、普段からの仲良しか否かに関わらず「目的を共有する集団」として協働し、企画・運営を行う今回の経験が、今後の実習等を下支えする豊かな力になってくれることを願います。

学生たちに実践の機会をご提供くださり、力強くサポートしてくださった米泉子ども会保護者の皆様、米泉公民館の皆様に厚く御礼申し上げます。

「英語レシテーションを聞こう」で学生7名が発表しました

2021/12/06 (月)

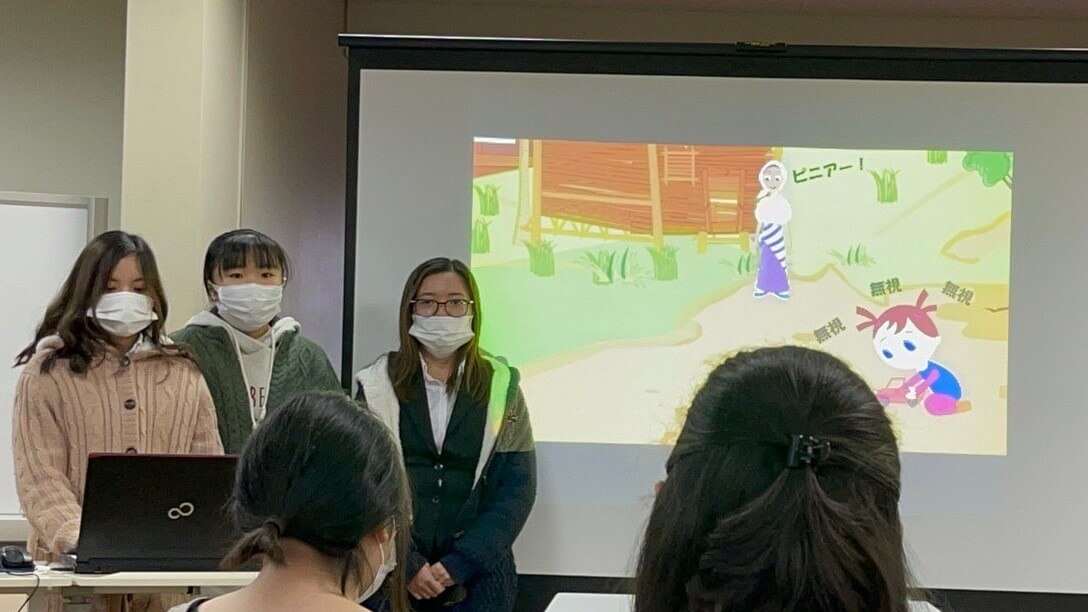

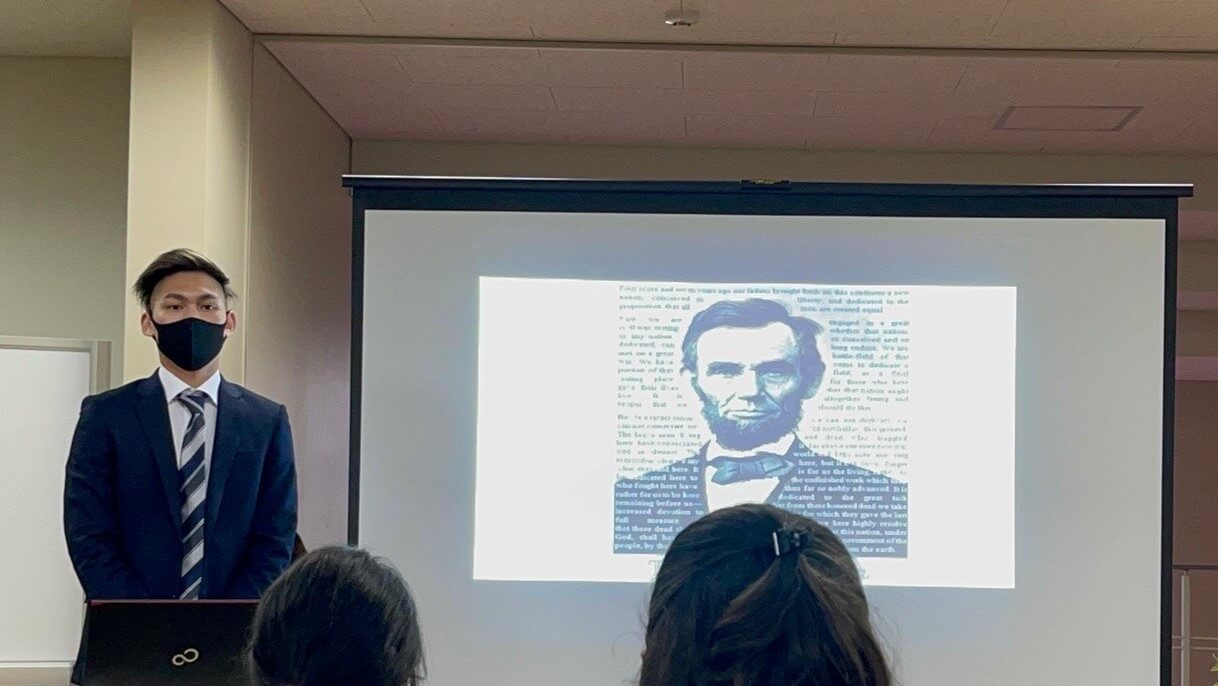

12月1日(水)に「お昼の学生講座」で、短期大学部の「英語レシテーションを聞こう」が開催されました。学科で選抜された1・2年生7名がディズニー映画の主題歌、フィリピンの昔話、歴史的に有名なスピーチを英語で「暗唱(レシテーション)」しました。フロアのご感想に「友達がたくさん練習したのを知っていて、とても上手に発表していてよかった」、「自分も頑張ろうと思った」、「生で聞くことができて感動しました」などありました。発表者は全員が今年初めての参加でしたが、「皆さんが真剣に聞いてくださってとても嬉しかった」そうです。発音やプレゼンの指導を担当した教員からは「The Junior College students did a lovely job with the recitations! It was a pleasure to listen to them.」というエールが送られました。

『赤ちゃん・サロン』 開室しました♪

2021/12/02 (木)

11 月19日、『赤ちゃん・サロン』を開室いたしました。

今回は双子のお子様たちと生後2か月半のお子様、2組の親子が遊びに来てくださいました。

双子のAちゃん、Bちゃんは、ままごとの食器をテーブルいっぱいに並べてお料理をしたり、電車のレールで電車を走らせたり…それぞれに自分の好きな場所やお気入りの玩具を見つけて自ら関わっていきました。生後2か月半のCちゃんは仰向けに寝ながら、代わるがわる覗き込む人の方をじっと見つめたり、音の鳴る玩具の方に顔を向けたりと、普段お母さんとゆったり過ごしている時よりちょっぴり刺激の多い時間を過ごしていたと思います。学生スタッフたちは、子どもたちが「今、これをしたい」ということを続けられるよう、本日の流れを変更し、ゆっくりと過ごすことにしました。お母さん方も、子どもたちとの遊びを通してふれあいながら、学生スタッフと一緒に子どもの発達に関する話をしたり子育て中の様々なエピソードをお話してくださいました。

学生スタッフの思い…子どもたち一人一人が好きな遊びを見つけることができる環境や、“遊びこめる”環境を作るにはどうしたら良いか、また、お母さん方が安心してくつろいで参加いただけるような子育て支援のあり方についてこれからも考えていきたいです。

☆次回は12月17日(金)10:00~11:30頃

北陸学院大学 愛真館3階 第2多目的室

「ちいさなくりすます会」を企画しています。

本学の大きなクリスマスツリーの下でご一緒にクリスマスのお祝いをしましょう。

E-mail: baby@hokurikugakuin.ac.jp (子ども教育学科 谷 昌代)

※12月のサロンは定員に達しました。多数ご予約いただきありがとうございました。

「英語レシテーションを聞こう」が開催されました

2021/11/26 (金)

11月24日(水)のお昼休み、LLCで、大学生4名が自ら選んだ有名な英語スピーチや詩を披露しました。

心に響いた英語を「暗唱(レシテーション)」したのは、各学年1名ずつ選抜された学生です。昨年度と同じテーマで更に表現を磨いたり、練習の成果が出て自分らしい発表ができ自信を持てた、という感想も聞かれました。

フロアからの質問で、なぜこのテーマを選んだのか、発表者の思いも聞け、充実した発表会になりました。来週は短大部の発表があります。